もちつき大会 NEW

2026.02.14

大瀁小学校PTAと頸城区青少年育成会議の共催で、体育館を会場にもちつき大会を開きました。役員の皆様は、8時半から家庭科室できなこやお雑煮づくりの準備を始めてくださいました。体育館では、会場準備をしていただきました。

大瀁小学校PTAと頸城区青少年育成会議の共催で、体育館を会場にもちつき大会を開きました。役員の皆様は、8時半から家庭科室できなこやお雑煮づくりの準備を始めてくださいました。体育館では、会場準備をしていただきました。子どもだけでなく、保護者やご家族の方を合わせて、総勢150名あまりの方が集まった「大もちつき大会」になりました。

参加した子どもたちも、みんなもちつきをしました。1年生も、頑張って杵でもちをつきました。6年生は、力強く杵を振り下ろしもちをつきました。きな粉もちとお雑煮で、いったいいくつのお餅を食べたのでしょう。代々受け継がれている?という、伝説のレシピがあるお雑煮も、あっという間に売り切れました。伝統的な日本の文化に親しみながら、みんなでおなか一杯おもちを食べて、とっても楽しいもちつき大会でした。

参加した子どもたちも、みんなもちつきをしました。1年生も、頑張って杵でもちをつきました。6年生は、力強く杵を振り下ろしもちをつきました。きな粉もちとお雑煮で、いったいいくつのお餅を食べたのでしょう。代々受け継がれている?という、伝説のレシピがあるお雑煮も、あっという間に売り切れました。伝統的な日本の文化に親しみながら、みんなでおなか一杯おもちを食べて、とっても楽しいもちつき大会でした。

PTAの皆様の熱い思いで、昨年度復活したもちつき大会。やめるのは簡単なことですが、復活させるのは並大抵ではありません。大瀁小学校PTAの「熱」を感じるもちつき大会でもありました。

PTAの皆様の熱い思いで、昨年度復活したもちつき大会。やめるのは簡単なことですが、復活させるのは並大抵ではありません。大瀁小学校PTAの「熱」を感じるもちつき大会でもありました。もちつき大会を計画・準備・運営していただいた役員の皆様、参加していただいた皆様、大変ありがとうございました。来年は、兼城小学校のお友達と、もちつき大会を楽しみましょう!

5・6年生の様子から NEW

2026.02.13

今日は、3時間目の授業を参観しました。

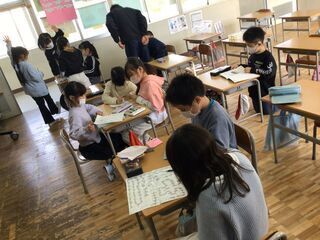

今日は、3時間目の授業を参観しました。<5年生>

前半は、マット運動でした。前転や後転、倒立など、自分で挑戦したい技を選び、工夫したいろいろな場で練習していました。自分の体を、自分の思い通りに動かすのは、なかなか難しいようです。

後半は、バスケットボールの練習でした。二人組になり、パスを交換しながら最後はシュートを打つ練習もしていました。ゲームの中でも、使えるといいですね。

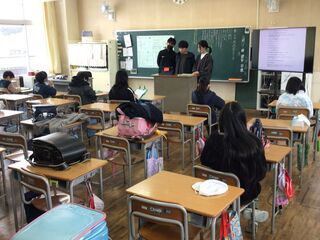

<6年1組>

<6年1組>理科の学習で、環境を守ったり、環境の変化から私たちのくらしを守ったりするための工夫や努力を考えていました。空気や水に及ぼす影響を少なくしたり、生き物がすむ環境を守ったりするなどです。教科書で調べながら学習を進める子ども、グループになって友達と一緒に学ぶ子ども、学び方を選んで環境について考えていました。

<6年2組>

<6年2組>歴史学習が終わり、現代社会の学習です。日本とつながりのある国について学んでいました。スポーツや音楽、食でつながりのある国、貿易でつながりのある国など、日本は様々な国とかかわりつながることで成り立っています。今日は、アメリカ合衆国とのつながりを学んでいましたが、これからは自分で選んだ国を調べていくのでしょうか。行ってみたい国、〇〇が盛んな国、どんな国に興味をもつのかも楽しみです。

冬が旬の魚 たらについて知ろう NEW

2026.02.13

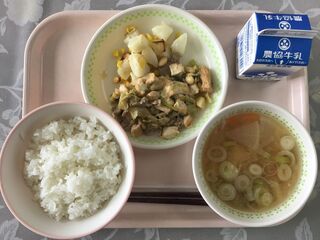

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 鱈の和風あんかけ おかか和え ジャガイモとわかめの味噌汁

<一口メモ>

たらは、漢字で「魚へんに雪」と書きます。これは、たらの旬が雪の降る冬であること、たらの身が雪のように白いことから名前が付きました。体をつくるもとになるたんぱく質や骨を丈夫にするのをたすけるビタミンDが多いです。今日は、たらを油で揚げて、野菜の入ったあんかけがかかっています。旬のたらを味わいましょう。

1年生は、静かに手を合わせて、「いただきます。」のあいさつをしていました。「いただきます」には、肉や魚、野菜などの「大切な命をいただく」という意味があります。また、「ごちそうさま」には、食事を作るために走り回った方たち(農家さん、食材を運ぶ方、食事を作る方など)に感謝する意味があります。給食だけでなく、家庭や外食した時なども、感謝の気持ちであいさつしたいものです。

1年生は、静かに手を合わせて、「いただきます。」のあいさつをしていました。「いただきます」には、肉や魚、野菜などの「大切な命をいただく」という意味があります。また、「ごちそうさま」には、食事を作るために走り回った方たち(農家さん、食材を運ぶ方、食事を作る方など)に感謝する意味があります。給食だけでなく、家庭や外食した時なども、感謝の気持ちであいさつしたいものです。

カラオケダンス大会 NEW

2026.02.13

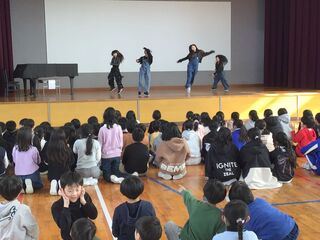

昼休みに、児童会放送委員会主催のカラオケダンス大会(通称:カラダン)が行われました。友達同士でチームを作った6組がエントリーし、ダンスを披露しました。自由参加のカラダンでしたが、昼休みになると、続々と子どもたちが体育館に集まってきました。

昼休みに、児童会放送委員会主催のカラオケダンス大会(通称:カラダン)が行われました。友達同士でチームを作った6組がエントリーし、ダンスを披露しました。自由参加のカラダンでしたが、昼休みになると、続々と子どもたちが体育館に集まってきました。口コミでしょうか?今年は、昨年よりもたくさんのおうちの方が、子どもたちのダンスを観に来てくださいました。ありがとうございました。

誰がエントリーしたのか、当日まで謎に包まれていましたが、1~5年生の6組のエントリーでした。

誰がエントリーしたのか、当日まで謎に包まれていましたが、1~5年生の6組のエントリーでした。ダンスの披露が終わると、謎のマイク君が登場し、子どもたちに感想を求めます。盛り上げ上手なマイク君だったので、登場しただけで拍手と歓声と笑い声が沸き起こります。一部に、悲鳴にも似た声も聞こえました。

子どもたちの踊るダンスだから…、と思ったら大違い!地域のダンス教室で練習している子どももいるので、ダンスはなかなか本格的でした。ノリがいいというか、キレがあるというか…。普段とはまた違った、いきいきとした表情で、ダンスを披露しました。会場に集まった子どもたちからは、自然と手拍子が起こり、カラダンで盛り上がった昼休みでした。

子どもたちの踊るダンスだから…、と思ったら大違い!地域のダンス教室で練習している子どももいるので、ダンスはなかなか本格的でした。ノリがいいというか、キレがあるというか…。普段とはまた違った、いきいきとした表情で、ダンスを披露しました。会場に集まった子どもたちからは、自然と手拍子が起こり、カラダンで盛り上がった昼休みでした。3・4年生の様子から NEW

2026.02.12

今日は、3時間目の授業を参観しました。

今日は、3時間目の授業を参観しました。<3年生>

6年生を送る会(冬わく)の準備でした。3年生は、6年生が入退場するときのアーチづくりを担当します。教室では、お花紙でアーチに飾る花を作っていました。感謝の気持ちが伝わるよう、丁寧にふんわりとするように作っていました。教材室では、アーチに花を飾り付けていました。6送会に向けて、思い出に残る「冬わく」にしようと、各学年が準備を進めています。

<4年生>

<4年生>算数の時間で、分数のひき算の学習でした。真分数同士だったら簡単に計算できますが、帯分数だとなかなかそうはいきません。帯分数を仮分数に直さなければならないからです。計算の仕方を、隣の友達と説明し合いながら、学びを深めていました。家庭学習で、ドリルの問題をどんどん解いて、早く正しく計算できるようになってくださいね。

野菜を食べよう NEW

2026.02.12

<今日の献立>

<今日の献立>ソフトめん 発酵乳(プレーン) カレー南蛮汁 イワシのカリカリ焼き 磯和え

<一口メモ>

野菜は、病気を予防したり、体の調子を整える働きがあります。野菜を毎日しっかり食べることで将来の病気を予防し、健康的な生活をおくることができます。給食で使う野菜の量は1日に必要な量の1/3です。朝ごはんや夕ご飯 でも給食と同じくらいの量の野菜をしっかり食べるようにしましょう。

冬野菜の代表と言えば、白菜、ほうれん草、大根、かぶ、にんじん、ねぎ、ブロッコリーが頭に浮かびます。冬野菜は、寒さに耐えるために糖を蓄えるため、甘みが増すそうです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養素が豊富で、免疫力向上や風邪予防にも効果的なようです。もうしばらく、寒い冬が続きます。冬野菜たっぷりの鍋物を、家族でつつくのもよさそうです。

冬野菜の代表と言えば、白菜、ほうれん草、大根、かぶ、にんじん、ねぎ、ブロッコリーが頭に浮かびます。冬野菜は、寒さに耐えるために糖を蓄えるため、甘みが増すそうです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養素が豊富で、免疫力向上や風邪予防にも効果的なようです。もうしばらく、寒い冬が続きます。冬野菜たっぷりの鍋物を、家族でつつくのもよさそうです。

大縄記録会の振り返り NEW

2026.02.10

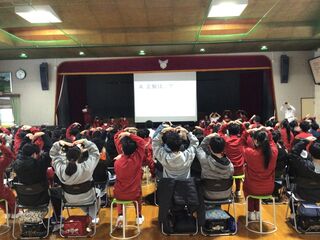

朝活動の時間、「おおぞら班大縄記録会」の振り返りを、体育館で班ごとに行いました。どの子どものカードにも、班のメンバーのがんばったところやよかったこと、自分がしてもらって嬉しかったことなどが、びっしりと書いてありました。メンバー全員分へのメッセージが書かれているようです。班長のカードには、毎回の練習の振り返りや班の記録が書かれていました。

朝活動の時間、「おおぞら班大縄記録会」の振り返りを、体育館で班ごとに行いました。どの子どものカードにも、班のメンバーのがんばったところやよかったこと、自分がしてもらって嬉しかったことなどが、びっしりと書いてありました。メンバー全員分へのメッセージが書かれているようです。班長のカードには、毎回の練習の振り返りや班の記録が書かれていました。

班ごとに円になり、一人一人が記録会だけでなく記録会までの練習を振り返って、自分の言葉で発表しました。「〇〇さんが、入り方を教えてくれた。」「記録がどんどん伸びて嬉しかった。」などなど、一人一人が振り返りました。6年生は、「みんなで声を出して、協力することができた。」「記録会を通して、絆が深まった。」など、班としての成長を実感しながら発表しました。

班ごとに円になり、一人一人が記録会だけでなく記録会までの練習を振り返って、自分の言葉で発表しました。「〇〇さんが、入り方を教えてくれた。」「記録がどんどん伸びて嬉しかった。」などなど、一人一人が振り返りました。6年生は、「みんなで声を出して、協力することができた。」「記録会を通して、絆が深まった。」など、班としての成長を実感しながら発表しました。

学年を超えて関わる、学年に応じた役割やかかわり方を学ぶ、という点でも、大縄記録会は大きな意味があったと考えています。今までよりも、お互いに温かな気持ちでかかわり合う大瀁小学校になりそうな予感がします。

学年を超えて関わる、学年に応じた役割やかかわり方を学ぶ、という点でも、大縄記録会は大きな意味があったと考えています。今までよりも、お互いに温かな気持ちでかかわり合う大瀁小学校になりそうな予感がします。今年度の、おおそら班の絆づくりの集大成となった大縄記録会。日常生活の中で、さらに絆を深めていってほしいと願っています。

和食の良さを確認しよう NEW

2026.02.10

ごはん 牛乳 鯖のごま照り焼き 茎わかめのきんぴら キャベツと厚揚げの味噌汁

<一口メモ>

給食では、主食、主菜、副菜、汁物がそろっている和食の献立の日を多く取り入れています。和食は栄養バランスがよく、またごはんがおいしく食べられるように、季節の食材を使ったおかずを組み合わせています。生活習慣病予防に効果がある健康的な食事としても注目されている和食の良さを、再確認しましょう。

給食の後半に、児童会総務委員会と放送委員会から連絡がありました。12日(木)から、総務委員会主催の「立春クイズラリー」が始まるそうです。今年、初めて企画されたイベントです。各学年にしか答えられない、問題もあるそうです。おおぞら班の仲間と参加すると楽しそうです。また、13日(金)には、放送委員会主催の「カラオケダンス大会」が開かれます。昨年も、大盛り上がりでした。明日は、建国記念の日です。休み明け、大瀁小学校は楽しいイベントが満載です。

給食の後半に、児童会総務委員会と放送委員会から連絡がありました。12日(木)から、総務委員会主催の「立春クイズラリー」が始まるそうです。今年、初めて企画されたイベントです。各学年にしか答えられない、問題もあるそうです。おおぞら班の仲間と参加すると楽しそうです。また、13日(金)には、放送委員会主催の「カラオケダンス大会」が開かれます。昨年も、大盛り上がりでした。明日は、建国記念の日です。休み明け、大瀁小学校は楽しいイベントが満載です。

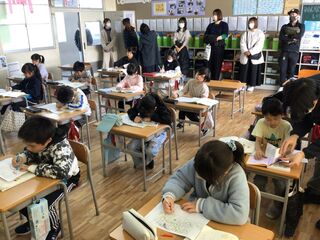

移行学級 NEW

2026.02.10

来年度入学予定児童の保護者の皆様から、大瀁小学校にお越しいただき、移行学級を行いました。保護者の皆様、ご多用の中、お越しいただき、ありがとうございました。

来年度入学予定児童の保護者の皆様から、大瀁小学校にお越しいただき、移行学級を行いました。保護者の皆様、ご多用の中、お越しいただき、ありがとうございました。学校とのつながりはもちろんですが、ぜひ保護者の皆様同士の横のつながりを大切にして、入学に向けての準備をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

移行学級では、入学にあたって、小学校生活にスムーズに移行できるよう、服装や登下校、準備用品等についての話をさせていただきました。健康管理や給食指導についても説明させていただきました。入学までは、まだおよそ2か月あります。一つでも多く、子ども自身でできることが増えるように、家庭でも「ほめて」「励まして」「おだてて」お子様の自信を膨らませてください。

移行学級では、入学にあたって、小学校生活にスムーズに移行できるよう、服装や登下校、準備用品等についての話をさせていただきました。健康管理や給食指導についても説明させていただきました。入学までは、まだおよそ2か月あります。一つでも多く、子ども自身でできることが増えるように、家庭でも「ほめて」「励まして」「おだてて」お子様の自信を膨らませてください。

お子様が、早く小学校生活に慣れるよう、上級生や職員とも仲良くなれるよう、明るく元気いっぱいに学校生活を送れるよう、そして学力が伸びるよう、全教職員が努力していくことをお約束します。

お子様が、早く小学校生活に慣れるよう、上級生や職員とも仲良くなれるよう、明るく元気いっぱいに学校生活を送れるよう、そして学力が伸びるよう、全教職員が努力していくことをお約束します。4月9日(木)、お子様のご入学を、在校生と職員一同でお待ちしています。

料理のいろどりに注目してみよう NEW

2026.02.09

<今日の献立>

<今日の献立>ツナコーンごはん 牛乳 オムレツ ミネストローネ いちごのムース

<一口メモ>

食べ物のおいしさは、料理の「見た目」も関係しています。今日の給食のを見てみましょう。オムレツの黄色、マカロニサラダに入っている野菜の緑色、ミネストローネの赤色など、いろいろな色の料理が並んでいますね。給食は、おいしそうと思う見た目になるよう、彩りも考えて献立を立てています。料理や食べ物の色にも注目して食べてみましょう。

ミネストローネに入っていた、大根、ニンジン、ジャガイモは、食べやすい大きさのサイコロ型に丁寧にカットされていました。大きさも揃っていてびっくりしました。彩りだけでなく、食材のカットの仕方にもこだわっている、大瀁小学校の給食です。

ミネストローネに入っていた、大根、ニンジン、ジャガイモは、食べやすい大きさのサイコロ型に丁寧にカットされていました。大きさも揃っていてびっくりしました。彩りだけでなく、食材のカットの仕方にもこだわっている、大瀁小学校の給食です。調理員さん、ツナの旨味とコーン、玉ねぎの甘みがぎっしり詰まったごはんも、とてもおいしかったです。

4年生 委員会活動の見学 NEW

2026.02.09

6限は、委員会活動の時間でした。いつもと少し様子が違うのは、4年生が委員会の見学に来ていたからです。4月から委員会活動のメンバーになる4年生が、「総務、放送、体育、図書、生活環境、給食」のそれぞれの委員会が、どんな活動をしているのか、見学していました。5年生への進級をイメージするためにも、意味のある活動です。

6限は、委員会活動の時間でした。いつもと少し様子が違うのは、4年生が委員会の見学に来ていたからです。4月から委員会活動のメンバーになる4年生が、「総務、放送、体育、図書、生活環境、給食」のそれぞれの委員会が、どんな活動をしているのか、見学していました。5年生への進級をイメージするためにも、意味のある活動です。

快活で行動的な4年生ですが、今日はちょっぴり緊張気味で、神妙な表情だったのが印象的でした。話し合いの様子や委員会で計画しているイベントの準備の様子を、ドキドキしながら見ていたことでしょう。5・6年生が、学校生活を支えてくれていることを、4年生なりに感じたのではないでしょうか。

快活で行動的な4年生ですが、今日はちょっぴり緊張気味で、神妙な表情だったのが印象的でした。話し合いの様子や委員会で計画しているイベントの準備の様子を、ドキドキしながら見ていたことでしょう。5・6年生が、学校生活を支えてくれていることを、4年生なりに感じたのではないでしょうか。

委員会を見学した子どもたちから、所属希望のアンケートをとり、3月からは6年生が引継ぎをしながら、4年生もお試しで委員会活動を行います。来年度に向けて、まもなく4年生の委員会デビューです。5年生は、6年生を送る会の準備も始めています。大瀁小学校は、いよいよ「ゆずり葉」の季節を迎えようとしています。

委員会を見学した子どもたちから、所属希望のアンケートをとり、3月からは6年生が引継ぎをしながら、4年生もお試しで委員会活動を行います。来年度に向けて、まもなく4年生の委員会デビューです。5年生は、6年生を送る会の準備も始めています。大瀁小学校は、いよいよ「ゆずり葉」の季節を迎えようとしています。

ふるさと献立~給食版さかきん発酵鍋を味わおう~ NEW

2026.02.06

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 ししゃものごま揚げ 地場野菜のゆかり和え 給食版さかきん発酵鍋

<一口メモ子>

上越は、日本酒、ワイン、みそ、しょうゆ、漬物などたくさんのおいしい発酵食品が味わえる「発酵のまち」です。発酵のまちの魅力を全国に発信していこうという思いから「さかきん発酵鍋」がうまれました。酒かすが入ったみそ味ベースのスープに、地元の野菜や魚介類の具材を入れたふるさと上越が丸ごと味わえる鍋です。 発酵食品は、体の免疫力をアップさせる働きもあります。発酵パワーとアツアツの鍋で心も体も元気になりましょう。

さかきん発酵鍋は、甘みにも旨味にも深みがあり、おいしかったのはもちろんですが、身体に染みわっていくようでした。アレンジの仕方で、いろいろな発酵鍋が作れそうです。もしかしたら、「上越の食」の象徴になるかもしれません。

さかきん発酵鍋は、甘みにも旨味にも深みがあり、おいしかったのはもちろんですが、身体に染みわっていくようでした。アレンジの仕方で、いろいろな発酵鍋が作れそうです。もしかしたら、「上越の食」の象徴になるかもしれません。オリジナルの発酵鍋を開発した5年生は、どんな感想をもったでしょうか。「給食版もおいしかったけど、やっぱり自分たちの発酵鍋の方がおいしかった!」と思えたら本物ですね。

頸城中学校入学説明会 NEW

2026.02.06

今日の午後は、頸城中学校の入学説明会があり、6年生と保護者の皆様が参加しました。6年生と保護者合同の説明会では、小学校と中学校の違いや学校生活のきまり、通学方法などについて詳しい説明がありました。特に、これからは部活動の在り方が大きく変わります。地域展開が進むこともあり、平日と週休日の活動の違いや、大会への参加については、6年生も保護者も興味深く聞いていたようです。

今日の午後は、頸城中学校の入学説明会があり、6年生と保護者の皆様が参加しました。6年生と保護者合同の説明会では、小学校と中学校の違いや学校生活のきまり、通学方法などについて詳しい説明がありました。特に、これからは部活動の在り方が大きく変わります。地域展開が進むこともあり、平日と週休日の活動の違いや、大会への参加については、6年生も保護者も興味深く聞いていたようです。

第2部は、6年生と中学1年生との交流会でした。顔なじみの先輩(大瀁小の卒業生)もいます。K3集会でも交流しました。中学校の雰囲気もずいぶん肌で感じてきた6年生です。しかし、中学校の入学式まで、あと2か月となった今、卒業・進学がより現実的になってきたこともあり、緊張感の中で交流会に参加しました。中学1年生は、ずいぶん時間をかけて、交流会の準備をしてくれたそうです。

第2部は、6年生と中学1年生との交流会でした。顔なじみの先輩(大瀁小の卒業生)もいます。K3集会でも交流しました。中学校の雰囲気もずいぶん肌で感じてきた6年生です。しかし、中学校の入学式まで、あと2か月となった今、卒業・進学がより現実的になってきたこともあり、緊張感の中で交流会に参加しました。中学1年生は、ずいぶん時間をかけて、交流会の準備をしてくれたそうです。

頸城中学校の1年生は、とても親切で誠実なイメージでした。きっと、4月には温かく迎えてくれることでしょう。緊張していた6年生の心も、あっという間にほぐれ、自己紹介をしたりアイスブレイクのゲームを楽しんだりしました。

頸城中学校の1年生は、とても親切で誠実なイメージでした。きっと、4月には温かく迎えてくれることでしょう。緊張していた6年生の心も、あっという間にほぐれ、自己紹介をしたりアイスブレイクのゲームを楽しんだりしました。また、中学校で同級生になる、南川小学校と明治小学校の6年生とも、仲良しになりました。中学校生活に向けての不安もあったようですが、希望と期待が膨らむ交流会になりました。

1・2年生の様子から NEW

2026.02.05

今日は、2時間目の授業を参観しました。

今日は、2時間目の授業を参観しました。<1年生>

スキーウエアに着替えて、グラウンドへ駆け出していきました。この間の雪像づくりの続きかなと思いましたが、どうやら様子が違います。手には、図工の時間に作ったパステル色の色水を持っています。自分で作った雪山に色水をかけたり、友達と一緒に違う色水をかけたり…。色水を雪に染み込ませて楽しんでいました。活動が終わると、グラウンドはすっかりカラフルになりました。

<2年1組>

<2年1組>算数の問題に、熱心に取り組んでいました。たし算とひき算の問題というと簡単そうですが、そうではありません。たし算なのかひき算なのか、問題をよ~く読まないと、なかなか判断できないのです。2年生にとっては、よく読んで考えて判断するのは、けっこう難しいものです。図を見て考えたり、自分で問題の場面を想像したりしながら、問題を解いていました。

<2年2組>

<2年2組>初めて、カッターを使って工作をするようです。カッターの持ち方、持っていない方の手の置く場所…。最初が肝心です。怪我をしそうで危ないからさせないのではなく、使い方を教え、どうすると危ないのか教え、経験することでできることが増えていきます。これから、カッターを使って「窓のあるたてもの」を作っていきます。家庭でも、おうちの方と一緒にカッターを使ってみてくださいね。

3・4年生 ブックトーク NEW

2026.02.05

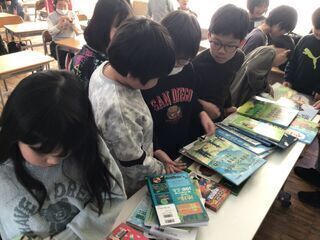

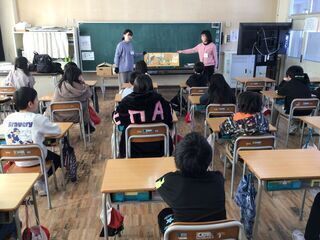

上越市立高田図書館の方から来ていただき、3時間目は3年生が、4時間目は4年生がブックトークをしていただきました。

上越市立高田図書館の方から来ていただき、3時間目は3年生が、4時間目は4年生がブックトークをしていただきました。ブックトークは、特定のテーマに基づいて複数の本を選び、順序だてて紹介する活動です。紹介する本のあらすじや著者、主要な登場人物の紹介を含めて、聞き手に本の魅力を伝える活動です。3年生は「山」、4年生は「宇宙」をキーワードに50冊ずつの本をもってきていただき、本の楽しさやおもしろさを伝えていただきました。

子どもたちの興味が高まるように、本のあらすじを紹介していただいたり、大型絵本の読み聞かせをしていただいたりしました。おもしろい本だけでなく、ためになる本、図鑑など、様々な分野の本を紹介していただき、子どもたちも一気に本の世界に引き込まれていきました。50冊の本は、1か月間お借りすることができるそうです。読書の時間や休み時間だけでなく、隙間時間も読書三昧になりそうです。

子どもたちの興味が高まるように、本のあらすじを紹介していただいたり、大型絵本の読み聞かせをしていただいたりしました。おもしろい本だけでなく、ためになる本、図鑑など、様々な分野の本を紹介していただき、子どもたちも一気に本の世界に引き込まれていきました。50冊の本は、1か月間お借りすることができるそうです。読書の時間や休み時間だけでなく、隙間時間も読書三昧になりそうです。

食器を持って食べよう NEW

2026.02.05

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 コーン焼売 春雨サラダ 五目中華煮

<一口メモ>

皆さんは食器を持って食べていますか。食器を持って食べることで、姿勢が良くなり見た目が良いだけではなく、胃腸もしっかりと働くので、食べ物がみんなの栄養になりやすくなります。食器を持って食べることは、周りにも自分にとっても良いことがあります。給食時間だけではなく、家庭でも食器を持って食べるよう心がけ、正しいマナーを身に付けましょう。

焼売は、コーンがたくさん入っていて、とっても甘みがありました。今どきの焼売は、グリーンピースではなくコーンなのですね。サラダは、春雨ののつるりとしたのど越しが楽しかったです。五目中華煮は、とろみがありニンニクと生姜が入っていたので、身体がとても温まりました。具だくさんで、お腹いっぱいになりました。調理員さん、今日も安心・安全でおいしい給食を、ありがとうございました。

焼売は、コーンがたくさん入っていて、とっても甘みがありました。今どきの焼売は、グリーンピースではなくコーンなのですね。サラダは、春雨ののつるりとしたのど越しが楽しかったです。五目中華煮は、とろみがありニンニクと生姜が入っていたので、身体がとても温まりました。具だくさんで、お腹いっぱいになりました。調理員さん、今日も安心・安全でおいしい給食を、ありがとうございました。

冬季の避難訓練 NEW

2026.02.05

清掃時間中に、地震を想定した避難訓練を行いました。今週を避難訓練週間と設定し、いつ起こるか分からないという想定です。今年度3回目の避難訓練です。授業中かもしれません。お昼休みかもしれません。給食中かもしれません。「いざ」という時に、自分の命を守ることができるようにと訓練を行いました。

清掃時間中に、地震を想定した避難訓練を行いました。今週を避難訓練週間と設定し、いつ起こるか分からないという想定です。今年度3回目の避難訓練です。授業中かもしれません。お昼休みかもしれません。給食中かもしれません。「いざ」という時に、自分の命を守ることができるようにと訓練を行いました。

いつも通りの清掃活動をしているときに、緊急避難の指示が出ました。清掃場所担当の職員がいる場所は、職員が指示を出します。近くに職員がいない場合は、自分たちで考えて命を守る行動をとります。高学年が下学年に指示を出し、放送での指示を待っているようでした。校内は、シーンと静まり返り、緊張感のある訓練でした。

いつも通りの清掃活動をしているときに、緊急避難の指示が出ました。清掃場所担当の職員がいる場所は、職員が指示を出します。近くに職員がいない場合は、自分たちで考えて命を守る行動をとります。高学年が下学年に指示を出し、放送での指示を待っているようでした。校内は、シーンと静まり返り、緊張感のある訓練でした。

避難完了後、地震に関するクイズを出しました。学校にいるときに、地震が起きるとは限りません。家にいるときに地震が起きたら、最初にとるべき行動は?おうちの人がいなかった場合はどうする?火事を防ぐにはどうする?外にいるときに地震が起きた場合は?様々な場面を考えて、命を守る学習をしました。

避難完了後、地震に関するクイズを出しました。学校にいるときに、地震が起きるとは限りません。家にいるときに地震が起きたら、最初にとるべき行動は?おうちの人がいなかった場合はどうする?火事を防ぐにはどうする?外にいるときに地震が起きた場合は?様々な場面を考えて、命を守る学習をしました。ちなみに、エレベーターの中にいるときに地震が起きた時は、すべての階のボタンを押し、最初に扉が開いた階で降りるのが正解です。

上越野菜 アスパラ菜について知ろう NEW

2026.02.04

<今日の献立>

<今日の献立>食パン 牛乳 いちごジャム ひじきと大豆のチーズ焼き アスパラ菜のフレンチサラダ クリームシチュー

<一口メモ>

今日のサラダに使われている緑の野菜は、アスパラ菜です。アスパラ菜は上越の冬を代表する、上越でたくさん作られている野菜の一つです。食べたときの歯ごたえや風味がアスパラガスに似ていると言われています。小松菜やほうれん草との違いは分かりますか。旬のアスパラ菜を今日はサラダで、味わいましょう。

今日の給食は、サラダのアスパラ菜とニンジン、シチューのブロッコリーとニンジンが、とっても彩りよく鮮やかな色でした。彩りがよいと、自然と食欲も出ておいしさもアップしますね。

今日の給食は、サラダのアスパラ菜とニンジン、シチューのブロッコリーとニンジンが、とっても彩りよく鮮やかな色でした。彩りがよいと、自然と食欲も出ておいしさもアップしますね。子どもにとって、ひじきや大豆はあまり好みではないかもしれません。調理員さんが、ミートソースの味付けにチーズをのせて焼いてくださったので、一気に子ども好みの献立になりました。調理員さん、さすがです!

おおぞら班の大縄記録会 NEW

2026.02.04

今日の昼休み、おおぞら班大縄記録会を開催しました。昨年度までは、学年対抗の大会でしたが、縦割り班の絆づくりとして位置付けた記録会。12月から練習を始め、今日が記録会当日です。これまで、班の仲間と教え合ったり励まし合ったりして、練習を続けてきました。班の仲間のよい所を探し、関係を深めながら練習を重ねてきました。今年度の、絆づくりの集大成としての記録会でした。

今日の昼休み、おおぞら班大縄記録会を開催しました。昨年度までは、学年対抗の大会でしたが、縦割り班の絆づくりとして位置付けた記録会。12月から練習を始め、今日が記録会当日です。これまで、班の仲間と教え合ったり励まし合ったりして、練習を続けてきました。班の仲間のよい所を探し、関係を深めながら練習を重ねてきました。今年度の、絆づくりの集大成としての記録会でした。

記録会が始まる前に、班のめあてを決めました。「大きな声を出す」「みんなで協力くして、最後まであきらめずにとぶ」「励まし合って、みんなで楽しむ」など、絆づくりらしい目標が並びました。比べるのは、他の班の記録ではありません。自分たちが初めて練習した時から、どれだけ多くとぶことができるようになったかです。自分たちの班の記録の伸びが、絆の証になるのです。

記録会が始まる前に、班のめあてを決めました。「大きな声を出す」「みんなで協力くして、最後まであきらめずにとぶ」「励まし合って、みんなで楽しむ」など、絆づくりらしい目標が並びました。比べるのは、他の班の記録ではありません。自分たちが初めて練習した時から、どれだけ多くとぶことができるようになったかです。自分たちの班の記録の伸びが、絆の証になるのです。

どの班からも、「頑張れ!」「ドンマイ!」「大丈夫!」など、前向きな言葉がたくさん聞かれました。2分間の挑戦が終わると、学年の垣根を超えて抱き合ったり、肩をたたいたり、ハイタッチを交わしたりする姿が見られました。自分たちの挑戦が終わると、他の班を励ます応援の声も聞かれました。

どの班からも、「頑張れ!」「ドンマイ!」「大丈夫!」など、前向きな言葉がたくさん聞かれました。2分間の挑戦が終わると、学年の垣根を超えて抱き合ったり、肩をたたいたり、ハイタッチを交わしたりする姿が見られました。自分たちの挑戦が終わると、他の班を励ます応援の声も聞かれました。大瀁小学校の、新しい伝統が始まった昼休みになりました。応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

~続報~1・2年生 妙高で雪遊び NEW

2026.02.03

それにしても、見てください、この青空!昨日までの寒波が、嘘のようなきれいな空です。こんなに青々とした空は、久しぶりなのではないでしょうか。

きっと、帰りのバスの中では、ぐっすりと眠っているのではないでしょうか。

グラウンドにも、まだまだ雪はたっぷり?あります。体育や生活科の授業、昼休みにも、まだまだたくさん雪遊びに親しんでくださいね。

5・6年生の様子から NEW

2026.02.03

今日は、4時間目の授業を参観しました。

今日は、4時間目の授業を参観しました。<5年生>

算数の学習で、立体の単元です。子どもたちは、展開図を切り、組み立てていました。担任いわく、「どんな形になるか、想像しながら学ぶ」ことを大切にしているそうです。6面体(四角柱)の展開図を組み立てていましたが、正4面体、正8面体にも挑戦するようでした。さて、どんな立体になるのか、みなさんも想像できますか?

<6年生>

<6年生>1・2組合同で、音楽の時間でした。卒業式で歌う、校歌の練習をしていました。母校の校歌です。きっと、一生忘れることのない校歌です。大切にもしてほしいですし、6年間を振り返りながら歌ってほしいです。

「ふるさと」「夏は来ぬ」「われは海の子」なども聞きました。曲を知っている子どもが、ほとんどいないことに驚きました。小学校唱歌も、6年生にとっては懐メロのようです。

食育の日献立~節分について知ろう~ NEW

2026.02.03

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 イワシの竜田揚げ ごまケチャップソース 鬼は外サラダ 具だくさん味噌汁

<一口メモ>

2月3日は節分です。昔は、季節の変わり目に悪いことがおこるといわれ、悪いものは鬼がもってくると信じられていました。そのため、「鬼は外!」のかけ声と一緒に豆をまいて鬼を追い払い、年の数だけ豆を食べて、健康や幸せを願ったそうです。ほかにも、鬼が嫌う「いわしの頭」と「ヒイラギの枝」を玄関に飾る風習もあります。節分のちなんだ料理を食べ、鬼を追い払い、一年の健康を願いましょう。

今日も、時折雪が降る寒い一日でしたが、暦の上では明日が立春です。登校してきた3年生が、「今日は、うちに鬼が来るんだよ。」「豆じゃなくて、棒でたたいて追い出そうと思ってる。」と教えてくれました。それぞれの家庭の、節分の過ごし方があるのですね。いつの間にか定着した、恵方巻を食べる家庭もあるでしょうか。今年の恵方は、南南東だそうです。明日は、気温が上がりそうなので、少し春を感じることができるといいです。

今日も、時折雪が降る寒い一日でしたが、暦の上では明日が立春です。登校してきた3年生が、「今日は、うちに鬼が来るんだよ。」「豆じゃなくて、棒でたたいて追い出そうと思ってる。」と教えてくれました。それぞれの家庭の、節分の過ごし方があるのですね。いつの間にか定着した、恵方巻を食べる家庭もあるでしょうか。今年の恵方は、南南東だそうです。明日は、気温が上がりそうなので、少し春を感じることができるといいです。

6年生 親子活動 NEW

2026.02.03

今日は、6年生の親子活動がありました。1・2年生が雪遊びに出かけているので、6年生のおうちの方に来ていただき親子給食会です。盛り付けや配膳も、役員の方にお手伝いしていただきました。〇年ぶりの給食当番は、いかがだったでしょうか。配膳台が、とっても低く感じたかもしれませんね。小学校時代を思い出しながら、手際よく盛り付けてくださいました。

今日は、6年生の親子活動がありました。1・2年生が雪遊びに出かけているので、6年生のおうちの方に来ていただき親子給食会です。盛り付けや配膳も、役員の方にお手伝いしていただきました。〇年ぶりの給食当番は、いかがだったでしょうか。配膳台が、とっても低く感じたかもしれませんね。小学校時代を思い出しながら、手際よく盛り付けてくださいました。

目の前におうちの方がいるので、子どもたちも少し恥ずかしそうです。いつもは、最高学年として全校をリードしてくれる頼もしい6年生ですが、今日は普段とは違った表情を見ることができました。

目の前におうちの方がいるので、子どもたちも少し恥ずかしそうです。いつもは、最高学年として全校をリードしてくれる頼もしい6年生ですが、今日は普段とは違った表情を見ることができました。今日は節分献立だったので、おうちの方に来ていただくのに、ぴったりの給食でした。おうちの方が小学生だった頃と、給食の味や見た目は変わったでしょうか。ちょっと、興味があります。

昼休みをはさみ、親子で食育講話を聴きました。調理員さんへのインタビューもありました。頸城区は、地場産物を上越市で一番多く給食で使用しているそうです。やっぱり、安心・安全な給食を一番に心がけているのですね。

昼休みをはさみ、親子で食育講話を聴きました。調理員さんへのインタビューもありました。頸城区は、地場産物を上越市で一番多く給食で使用しているそうです。やっぱり、安心・安全な給食を一番に心がけているのですね。また、親子で朝食の大切さについても学びました。学んだことを、朝食だけでなく毎日の食生活に生かせるといいですね。

役員の皆様、参加していただいた保護者の皆様、大変ありがとうございました。

~速報~1・2年生 妙高で雪遊び NEW

2026.02.03

トックについて知ろう NEW

2026.02.02

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 セルフのぷるこぎ丼 ローストポテト トックと玉子のスープ

<一口メモ>

今日のスープの中に入っている白い食べ物は「トック」です。トックは韓国で食べられるもちの一つです。日本のもちは、もち米から作りますが、トックは、私たちがいつも食べるごはんと同じ「うるち米」を使って作ります。日本のもちと形が違いますが、食感や味はどうでしょうか。味わって食べてみましょう。

1月はお餅をたくさん食べたことと思います。しかし。トックは家庭で食べる機会は、あまりないかもしれません。給食では、家庭でも使われる食材はもちろんですが、あまり馴染みのない食材や調理法、味付けの組み合わせなどを工夫して、提供していただいています。子どもの頃に、いろいろな食材や味覚に触れることは、大切な「食育」だと考えています。

1月はお餅をたくさん食べたことと思います。しかし。トックは家庭で食べる機会は、あまりないかもしれません。給食では、家庭でも使われる食材はもちろんですが、あまり馴染みのない食材や調理法、味付けの組み合わせなどを工夫して、提供していただいています。子どもの頃に、いろいろな食材や味覚に触れることは、大切な「食育」だと考えています。

3・4年生の様子から NEW

2026.02.02

今日は、5時間目の授業を参観しました。

今日は、5時間目の授業を参観しました。<3年生>

音楽室での学習でした。グループで相談して、トライアングル、すず、カスタネット、タンブリン、ウッドブロックの役割を決めていました。打楽器で、演奏するようです。同じ打楽器でも、たたく場所やたたき方で、ずいぶん音が違います。好きな音、きれいな音を探しているようでした。これから、グループごとに音の響きや重なり合いを楽しみながら、音楽を作っていくようです。

<4年生>

<4年生>社会の授業で、伝統産業で発展した、十日町市の学習でした。十日町市と言えば、きれいな水と冬の気候を利用した「越後縮」が有名です。今日は、「選ばれて住みつがれるまち」を目指した、十日町市の取組を学んでいました。「着物」「雪のイベント」「芸術祭」が取組のキーワードでした。子どもたちには、「GOTTAKU」という言葉が刺さったようです。どんな意味なのか、4年生に聞いてみようと思います。

1・2年生の様子から NEW

2026.01.30

今日は、1・2年生の授業を参観しました。

今日は、1・2年生の授業を参観しました。<1年生>

3時間目は、図工の時間でした。紙版画に挑戦です。うさぎのぴっぴちゃんとの思い出を、紙版画に表すようです。顔や手が大きく、動きがダイナミックなのが、1年生の特徴です。細かな部品を組み合わせながら、貼り合わせて人やうさぎの動きを表現していました。画用紙に収まりきれないほどの大きさで、迫力のある作品ができそうです。

<2年生>

<2年生>昨日の1年生に続き、今日の2時間目は2年生がグラウンドで雪遊びです。グループごとに、雪像?を作っているようです。どんどん上に積み上げっていき、あっという間に2年生の身長の2倍以上の高さになりました。いったい、どうやって積み上げたのか、不思議でなりません。時間があれば、もっともっと高くしたいようでした。月曜日まで、無事つぶれずに残っているといいです。

スポーツ選手と食事の秘密の関係を知ろう~野球 埼玉西武ライオンズ 滝澤夏央選手~ NEW

2026.01.30

<今日の献立>

<今日の献立>麦ごはん 牛乳 全力プレー冬野菜のカレー 茎わかめの和え物 がんもどきの揚げパンもどき

<一口メモ>

今日は野球の滝澤夏央選手をとりあげます。滝澤選手は上越市出身で、現在は埼玉の西武ライオンズに所属し大活躍されています。 滝澤選手はにんじんが苦手だったそうですが、カレーに入っているにんじんなら食べられたそうです。このことにちなみ、今日の給食ではカレーを味わいます。強い体づくりと最高のパフォーマンスを出すためには、ビタミンも大切なのでにんじんだけではなく、冬野菜もたっぷり入ったカレーです。また、滝澤選手は揚げパンが好きだったそうなので、デザートに揚げパン風がんもどきを取り入れました。苦手な食べ物がある人も滝澤選手のように味つけを工夫したり、食べられる方法を見つけたりして、勉強も運動も全力で取り組めると良いですね。

今日で給食週間は最終日です。強い心と体をつくるために食事が深くかかわっていることが分かったでしょうか。自分の食生活や生活習慣全体を振り返り、できることから取り組んでみましょう。

冬野菜カレーだったので、里芋と大根が入っていました。子どもに聞くと、家では入れたことがないと答える子どもが多かったです。里芋は、口の中で溶けてしまいそうでした。大根も、甘みがあっておいしかったです。次にカレーを作るときは、ぜひ入れてみてください。

冬野菜カレーだったので、里芋と大根が入っていました。子どもに聞くと、家では入れたことがないと答える子どもが多かったです。里芋は、口の中で溶けてしまいそうでした。大根も、甘みがあっておいしかったです。次にカレーを作るときは、ぜひ入れてみてください。今週は、毎日がスペシャル献立でした。調理員さんは、大変だったことと思います。子どもたちのために、ありがとうございました。

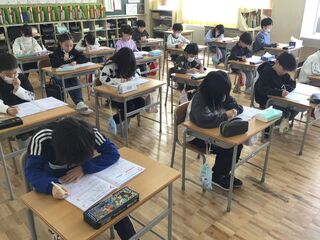

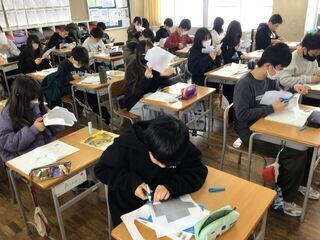

5・6年生の様子から NEW

2026.01.29

今日は、5・6年生の3時間目の授業を参観しました。

今日は、5・6年生の3時間目の授業を参観しました。<5年生>

図工の学習で、版画作品の制作に取り組んでいました。彫刻刀の使い方も、すっかり慣れた様子です。白と黒のバランスを考えながら、彫り進めていきます。肌の感じが出るように、彫刻刀の使い方を工夫しながら、熱心に彫っていました。どんな作品になるのか聞いてみたかったのですが、あまりにも集中していたので、声をかけるのもためらってしまいました。

<6年生>

<6年生>卒業式まで、あと33日となりました。3時間目は、1組と2組合同で、卒業プロジェクトの話し合いをしていました。今年らしい卒業式での呼びかけ、6年生を送る会での出し物、そして自分たちで考えたプロジェクト。このような活動を通して、小学校卒業を実感したり、小学校生活を名残惜しんだり、中学校進学に向けての期待と希望を膨らませたりしていくのですね。

3年生 スキー教室 NEW

2026.01.29

3年生がスキー教室を始める頃には、すでにスキーやスノーボードを楽しんでいる方がいました。やっぱり、平日でも新雪を目指してゲレンデはにぎわっているようです。

雪が降る中でも、とても元気で張り切っているようです。この元気で、スキーも攻略できるでしょうか。上越の冬を、存分に楽しんできてくださいね。

スポーツ選手と食事の秘密の関係を知ろう~バスケットボール新潟アルビレックスBB 五十嵐圭選手~ NEW

2026.01.29

<今日の献立>

<今日の献立>ソフトめん 牛乳 ミートソース ホワイトツナサラダ

<一口メモ>

今日はバスケットボールアルビレックスBBの五十嵐圭選手を取り上げます。五十嵐選手は上越市出身で、日本代表にも選ばれたことのあるバスケットボール選手です。五十嵐選手は、小学生のころから10時頃にはかならず寝ていて、中学生になっても睡眠時間をしっかりとっていたそうです。また、小中学生のころから、好きではないものがあっても出されたものは残さず食べることを心がけ、今でも食事から栄養をとるように心がけているそうです。今日は五十嵐選手の思い出の給食であるソフト麺ミートソースと、五十嵐選手がよく食べるとおっしゃっていたツナを使い、アウェイ戦で着ているユニホームの白を表現した「ホワイトツナサラダ」です。五十嵐選手のように早寝と、栄養バランスのよい食事はとれているでしょうか。どちらも強い心と体をつくるために大切なことです。給食を食べながら、自分の生活習慣や食べ方について振り返ってみましょう。

今頃、3年生はカレーライスを食べている頃でしょうか。スキー教室で、午前中もずっと滑って?いた3年生は、きっとモリモリ食べていることでしょう。午後は、リフトに乗って斜面を滑ることができるといいですね。

今頃、3年生はカレーライスを食べている頃でしょうか。スキー教室で、午前中もずっと滑って?いた3年生は、きっとモリモリ食べていることでしょう。午後は、リフトに乗って斜面を滑ることができるといいですね。今日は、子どもたちの大好きなミートソース。給食のミートソースは、トマトの酸味がまろやかなのが特徴です。洋服が、アルビ色にならないか、そればかり心配していました。

1年生 グラウンドで雪遊び NEW

2026.01.29

3年生が、キューピットバレイスキー場でスキー教室をしている頃、3時間目は1年生がグラウンドで雪遊びを楽しみました。スキーウエアーを着て帽子をかぶり、完全装備でグラウンドに出てきた1年生。一歩歩くだけでも、歓声が上がります。待ちに待った念願の雪遊びが、楽しみで仕方がない様子でした。

3年生が、キューピットバレイスキー場でスキー教室をしている頃、3時間目は1年生がグラウンドで雪遊びを楽しみました。スキーウエアーを着て帽子をかぶり、完全装備でグラウンドに出てきた1年生。一歩歩くだけでも、歓声が上がります。待ちに待った念願の雪遊びが、楽しみで仕方がない様子でした。

小さな雪だるまを作っていた子どもたちでしたが、雪玉を転がしていくと、おもしろいように雪玉が大きくなっていきます。友達と、二人がかりで雪玉を転がすと、どんどん大きな雪玉になり、とうとう転がすこともできなくなってしまいました。雪だるまを作るのかと思ったら、作った雪玉に乗ってみたりとびおりてみたり。もう、何をしても楽しい1年生でした。

小さな雪だるまを作っていた子どもたちでしたが、雪玉を転がしていくと、おもしろいように雪玉が大きくなっていきます。友達と、二人がかりで雪玉を転がすと、どんどん大きな雪玉になり、とうとう転がすこともできなくなってしまいました。雪だるまを作るのかと思ったら、作った雪玉に乗ってみたりとびおりてみたり。もう、何をしても楽しい1年生でした。

雪遊びをするための支度も大変なので、今日は30分1本勝負の雪遊びでした。さて、果たして雪だるまはできたのでしょうか。

雪遊びをするための支度も大変なので、今日は30分1本勝負の雪遊びでした。さて、果たして雪だるまはできたのでしょうか。2月3日(火)には、1・2年生で国立妙高青少年自然の家まで、雪遊びに出かける予定です。グラウンドで遊ぶより、もっともっと楽しいことがたくさん待っていそうです。自然の家に行くのが、ますます楽しみになった1年生でした。

スポーツ選手と食事の秘密の関係を知ろう~スキー 日本代表 清水礼留飛、亜久里選手~ NEW

2026.01.28

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 鶏肉の米粉唐揚げ 青大豆の塩こうじサラダ かんずり入り米団子味噌汁

<一口メモ>

今日はスキージャンプ、複合の「清水亜久里選手」、「礼留飛選手」をとりあげます。2人は妙高市出身の兄弟で、お兄さんの亜久里選手はノルディックスキー複合の全日本で2回優勝、弟の礼留飛選手は2014年冬期ソチオリンピックのスキージャンプ団体で銅メダルを獲得しました。 お二人は、お米を中心の食事にし、発酵食品を食事に取り入れることで、パフォーマンスが上がったそうです。今日の献立は、主菜に「鶏肉の米粉から揚げ」、副菜は「青大豆の塩こうじサラダ」、お汁は発酵食品のかんずりとみそを使った「かんずり入り米団子みそ汁」です。どれも清水選手が積極的に食べる食材を取り入れています。みなさんも、お米や発酵食品を取り入れて、運動でも勉強でも最高のパフォーマンスが出せると良いですね。

米粉で揚げると、油っこくならず衣がサクッと揚がるそうです。また、低カロリーに仕上がるよさもあるそうです。「揚げ物は好きだけど、カロリーが…」という、健康志向の方にもおすすめですね。今日の給食は、米粉や塩こうじ、かんずりで、上越の「食」を味わうことができました。甘みや旨味がアップし、体も温まる上越の「食」でした。調理員さん、とってもおいしかったです。

米粉で揚げると、油っこくならず衣がサクッと揚がるそうです。また、低カロリーに仕上がるよさもあるそうです。「揚げ物は好きだけど、カロリーが…」という、健康志向の方にもおすすめですね。今日の給食は、米粉や塩こうじ、かんずりで、上越の「食」を味わうことができました。甘みや旨味がアップし、体も温まる上越の「食」でした。調理員さん、とってもおいしかったです。

3・4年生の様子から NEW

2026.01.28

今日は、3・4年生の1時間目の授業を参観しました。

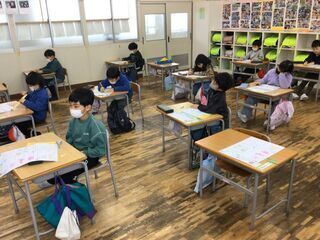

今日は、3・4年生の1時間目の授業を参観しました。<3年生>

ALTとの外国語活動の時間でした。「Who is this?」が、今日の学習です。影絵で写った絵を見て、何かを当てるのです。「This is…。」で応えればよいのですね。「What is this?」でもできそうです。次の時間は、子どもたちがスリーヒントクイズで、クイズ大会を開くようです。ヒントも英語で出せたら、すごいですね。

<4年生>

<4年生>「風船でうちゅうへ」という、説明文の学習です。いつか、宇宙へ行ける物を自分で作りたい考えた筆者の実験を、読み進めていきます。もちろん、実験は最初からうまくいくはずがありませんが、その理由を子どもたちは読み取っていきます。失敗を成功につなげていく過程を読み取っていきます。さて、風船で宇宙に行くことはできたのでしょうか>

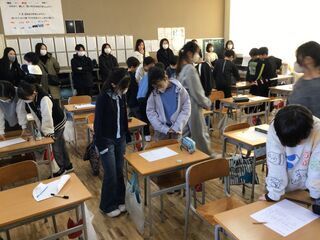

学ぶ!1年生!! NEW

2026.01.28

大瀁小学校では、いきいきと学ぶ子どもの姿を求めて、授業改善に取り組んでいます。2時間目は、1年生教室で道徳の授業公開がありました。「にこにこ ぷんぷん」というお話をもとに、よりよい友達との接し方を考える学習でした。毎日の学校生活の中では、もちろんトラブルやけんかもあります。勘違いから、トラブルになることもあります。そんな時、どのような言葉がけや行動がよいのか、普段の生活を振り返りながら考えました。

大瀁小学校では、いきいきと学ぶ子どもの姿を求めて、授業改善に取り組んでいます。2時間目は、1年生教室で道徳の授業公開がありました。「にこにこ ぷんぷん」というお話をもとに、よりよい友達との接し方を考える学習でした。毎日の学校生活の中では、もちろんトラブルやけんかもあります。勘違いから、トラブルになることもあります。そんな時、どのような言葉がけや行動がよいのか、普段の生活を振り返りながら考えました。

勘違いからけんかになってしまった、かずおさんとしげおさん。「ぷんぷん顔」の二人を「にこにこ顔」にするには、どうしたらよいかを、友達と役割を決めて考えました。

勘違いからけんかになってしまった、かずおさんとしげおさん。「ぷんぷん顔」の二人を「にこにこ顔」にするには、どうしたらよいかを、友達と役割を決めて考えました。「ごめんね。」「一緒に遊ぼ。」「もうしないでね。」「ありがとうって言ってくれて、ありがとう。」など、「にこにこ顔」になる言葉が、たくさん聞かれました。

振り返りでは、今日の学習を振り返って、「友だちとトラブルにならない言い方、コツ」を自分なりにまとめました。「優しく言う」「ふわふわ言葉を使う」「素直にあやまる」など、自分の言葉でまとめていました。教室が温かな空気に変わっていくのが、肌感覚で分かりました。16人の1年生。みんなで仲良く、気持ちよく過ごすことができそうです。

振り返りでは、今日の学習を振り返って、「友だちとトラブルにならない言い方、コツ」を自分なりにまとめました。「優しく言う」「ふわふわ言葉を使う」「素直にあやまる」など、自分の言葉でまとめていました。教室が温かな空気に変わっていくのが、肌感覚で分かりました。16人の1年生。みんなで仲良く、気持ちよく過ごすことができそうです。

4年生 スキー教室 NEW

2026.01.27

午後1時現在のコンデションは、気温1度、積雪330cm。10日ぶりの青空、ゲレンデコンディションも最高という絶好のスキー日和の中、4年生がキューピットバレイスキー場でスキー教室を行いました。先週だけで150cmを超える積雪があったそうです。センターハウスに着いた4年生の表情は一気に明るくなり、やる気モード全開でスキー教室が始まりました。

午後1時現在のコンデションは、気温1度、積雪330cm。10日ぶりの青空、ゲレンデコンディションも最高という絶好のスキー日和の中、4年生がキューピットバレイスキー場でスキー教室を行いました。先週だけで150cmを超える積雪があったそうです。センターハウスに着いた4年生の表情は一気に明るくなり、やる気モード全開でスキー教室が始まりました。

昨年のスキー教室以来の子どもも多く、最初は悪戦苦闘の様子でした。なかなか、坂を登ることができない子どももいました。後ろ向きに、滑ってしまう子どももいました。転んでしまうのと、なかなか立つことができません。それでも、だんだんと昨年の経験が蘇ってきます。体が覚えているのですね。少しずつ、プルークボーゲンも「さま」になってきました。

昨年のスキー教室以来の子どもも多く、最初は悪戦苦闘の様子でした。なかなか、坂を登ることができない子どももいました。後ろ向きに、滑ってしまう子どももいました。転んでしまうのと、なかなか立つことができません。それでも、だんだんと昨年の経験が蘇ってきます。体が覚えているのですね。少しずつ、プルークボーゲンも「さま」になってきました。

午前中から、すべてのグループがリフトに乗って、ゲレンデを滑りました。雪質がよかったこともあり、初心者の子どもたちも、きれいなフォームで気持ちよさそうにゲレンデを滑り降りてきました。インストラクターの方から、ていねいに基礎基本を教えていただいたおかげです。午後は、第二クワッドリフトにも乗り、急斜面に挑戦したグループもあったようです。

午前中から、すべてのグループがリフトに乗って、ゲレンデを滑りました。雪質がよかったこともあり、初心者の子どもたちも、きれいなフォームで気持ちよさそうにゲレンデを滑り降りてきました。インストラクターの方から、ていねいに基礎基本を教えていただいたおかげです。午後は、第二クワッドリフトにも乗り、急斜面に挑戦したグループもあったようです。スキー教室が終わると、さすがに疲れた表情の子どもたちでしたが、充実感に溢れていました。

3・5年 兼城小学校とのオンライン交流 NEW

2026.01.26

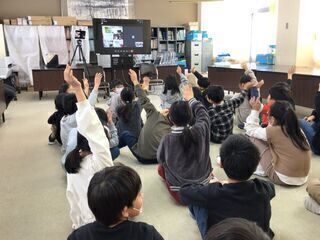

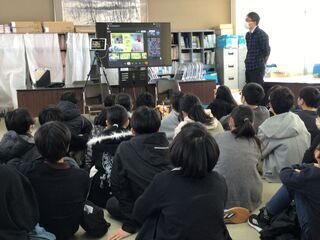

今日は、沖縄県糸満市立兼城小学校とのオンライン交流がありました。今回は、兼城小学校からの発信で、交流しました。

今日は、沖縄県糸満市立兼城小学校とのオンライン交流がありました。今回は、兼城小学校からの発信で、交流しました。<5年生>

兼城小の5年生が、音楽発表会で発表した合唱と合奏を披露してくれました。感想発表は、昨年度の訪問交流に参加した3人が、代表で発表しました。交流での思い出が、蘇ってきたようでした。

うちなークイズにも挑戦しました。うちなーとは「沖縄」という意味です。兼城小は、創立146周年だということが分かりました。沖縄のお土産で、一番の人気は何だと思いますか?正解はちんすこうです。こちらからもたくさん質問をして、大いに盛り上がった5年生の交流でした。

<3年生>

<3年生>兼城小の3年生が、兼城小の紹介をしてくれました。全校児童の数や学級の数、合言葉などです。「レッツトライ 今日を楽しもう!」という合言葉で学校生活を送っているそうです。

その他にも、沖縄の獅子舞や、糸満ハーレーという海人の祭りなど、糸満市の伝統芸能や文化など、自分たちで調べた学習の成果を発表してくれました。初めて知ることばかりで、目を丸くしながら交流した3年生でした。

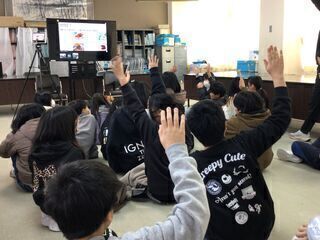

1・6年 兼城小学校とのオンライン交流 NEW

2026.01.26

<6年生>

<6年生>兼城小の6年生は、戦争と平和について、自分たちで調べたりインタビューしたりして、学びを深めたようです。戦争をしていたころの人々の生活、防空壕のこと、戦争に対する考え方など、リアルでショッキングな内容も多かったようです。歴史学習で、戦争についても学んだ6年生ですが、授業で学ぶ戦争とは全く違った印象をもつ子どももいたようです。6年生にとっても、「戦争」と「平和」について、より深く考える機会となったようです。

<1年生>

<1年生>音楽発表会で発表した、わらべ歌を披露してくれました。沖縄の三線の音色、独特なメロディーに、あっという間に引き込まれた1年生。沖縄の手遊びが入った歌も披露してくれました。1年生も、体を揺らしたり振り付けを真似したりしながら、わらべ歌を楽しみました。沖縄の方言も、たくさん教えてもらいました。

今日の沖縄の気温は22度で、桜が咲き始めたそうです。雪に覆われた上越との違いに、びっくりしながら交流しました。

スポーツ選手と食事の秘密の関係を知ろう~サッカーアルビレックス新潟 早川史哉選手~ NEW

2026.01.26

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん アルビレックス牛乳 アルビ玉子焼き ニンジンの夕日ソテー 元気アップ味噌汁

<一口メモ>

今年度の給食週間のテーマは上越ゆかりのスポーツ選手と食事の秘密の関係についてです。2026年は冬期オリンピックや、ワールドベースボールクラシック、サッカーワールドカップなどのスポーツの大会がたくさんあります。そこで、スポーツ選手と食事の関係について給食を通して学びましょう。今日は、Jリーグアルビレックス新潟の早川史哉選手を取り上げます。早川選手は上越のご当地応援選手です。

早川選手は、小学生の頃、おやつにはお菓子ではなく腹持ちがよいおにぎりをよく食べていたそうです。おやつは3回の食事で足りなかった栄養をとるために、早川選手のようにエネルギーになるおにぎりや乳製品などをとると良いですね。、また、食事ではバランスよく食べることはもちろんですが、美味しく楽しく食べることを大切にしているそうです。 楽しい気持ちで食べると消化吸収も良くなります。今日の給食は、アルビレックス新潟をイメージした給食です。主菜はアルビレックスの文字が入ったたまごやきです。副菜は、新潟の美しい夕日を表したアルビカラーの炒め物、栄養たっぷりの具だくさんなみそ汁です。よいパフォーマンスをするためには、日頃の食生活が大きくかかわってきます。早川選手のように栄養バランスを考えながら、楽しく食事ができるといいですね。

今週は、給食に関わる方や食物への感謝の気持ちをもつ、「食」に感心をもつことをねらいにした給食週間です。今月は、朝活動の時間に、栄養教諭が各教室で給食室の仕事を紹介しました。地場産農家さんからも、給食の時間に来ていただき、一緒に給食をいただきました。2月には、給食委員会の子どもたちが、昼休みに「おおぞら集会」を計画しています。

今週は、給食に関わる方や食物への感謝の気持ちをもつ、「食」に感心をもつことをねらいにした給食週間です。今月は、朝活動の時間に、栄養教諭が各教室で給食室の仕事を紹介しました。地場産農家さんからも、給食の時間に来ていただき、一緒に給食をいただきました。2月には、給食委員会の子どもたちが、昼休みに「おおぞら集会」を計画しています。

今日は、給食週間初日ということもあり、新潟日報、上越よみうり、上越タイムス、上越ケーブルビジョンの4社が、給食の様子を取材に来られました。

今日は、給食週間初日ということもあり、新潟日報、上越よみうり、上越タイムス、上越ケーブルビジョンの4社が、給食の様子を取材に来られました。カメラを向けられて、緊張気味の子どもたち。いつもより、お行儀よく食べているような気がします。iPadを向けると、いつもはピースをしてくれるのですが、今日はなんだかうつむき加減で食べているような気もします。インタビューを、受けている子どももいました。どんなニュース、記事になるか楽しみです。

1・2年生の様子から NEW

2026.01.23

今日の1時間目は、1・2年生の算数の授業を参観しました。

今日の1時間目は、1・2年生の算数の授業を参観しました。<1年生>

「かたちをつくろう」のテストをしていました。先週の学習参観で、見ていただいた単元です。いろいろな形が、何枚の直角三角形でできているかや、何本の棒でできているかを考えていました。同じ形をかく問題もありました。首をひねって考えたり、定規で線をかいたりしながら解いていました。

<2年1組>

<2年1組> 「1m=100cm」というきまりを使って、問題を解いていました。1m90cm=□cm、178cm=〇m□cmのような問題です。「1mは100cmだから…」と、自分の考え方を発表することができました。自然と拍手する2組の子どもたちでした。90cm+1m20cmのたし算の仕方も考えました。「cmどうしをたせばいい。」と、やっぱり自分の考えを発表しながら、学習を進めていました。

<2年2組>

<2年2組>10000までの、大きな数の復習プリントに取り組んでいました。さっと問題を解き、担任のところに持ってくる子どももいました。友達同士でやり方を教えたり、一緒に考えたりしながら学習している子どももいました。教えることで、学びを深めてほしいです。終わった子どもの中には、iPadで九九の復習をしている子どももいました。

卯の花炒りを味わおう NEW

2026.01.23

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 車麩の揚げ煮 卯の花炒り キムチ豚汁

<一口メモ>

おからは豆腐を作る時に、大豆から豆乳を絞ったあとに残る絞りかすの部分です。おから自体には味がほとんどないため、料理をすることによって食材やだしのうま味を吸っておいしくなります。また、おからを調理したものを「卯の花」と呼ぶことがあります。今日はおからを野菜や調味料と炒め煮にした「卯の花炒り」をおいしくいただきましょう。

朝から降り続いた雪もお昼頃にはやみ、久しぶりに太陽が顔をのぞかせてくれました。気温以上に暖かく感じた、今日のお昼休みでした。この3日間で、グラウンドのタイヤはもちろんですが、低鉄棒もほぼ埋まってしまいました。この週末は、雪遊びを楽しむのでしょうか。それとも、雪かきのお手伝いでしょうか。週末も、おうちで栄養満点の食事をとって、月曜日は元気に登校してきてくださいね。

朝から降り続いた雪もお昼頃にはやみ、久しぶりに太陽が顔をのぞかせてくれました。気温以上に暖かく感じた、今日のお昼休みでした。この3日間で、グラウンドのタイヤはもちろんですが、低鉄棒もほぼ埋まってしまいました。この週末は、雪遊びを楽しむのでしょうか。それとも、雪かきのお手伝いでしょうか。週末も、おうちで栄養満点の食事をとって、月曜日は元気に登校してきてくださいね。

6年生の様子から NEW

2026.01.22

今日は、6年生の道徳の授業を参観しました。

今日は、6年生の道徳の授業を参観しました。<6年1組>

テーマは、「相手への真心をもって」でした。茶道では、どうして作法重んじるのでしょうか。それは、相手を思い大切にする心と、感謝の気持ちをもちそれを表すこと、を大切にしているからです。千利休が大切にした、「おもてなしの心」と「一期一会」は、今でも変わらずに大切にされていますね。「真心」を1組の子どもたちは、どのように考えたのでしょうか。

<6年2組>

<6年2組>テーマは、「感動する美しさ」でした。「奇跡の星」と呼ばれる地球で生活している私たち。なぜ、地球が「奇跡の星」と呼ばれているか、宇宙飛行士の油井亀美也さん、古川聡さんの言葉をもとに考えました。2組の子どもたちは、当たり前のように住んでいる「地球」に対して、どんな思いをもったのでしょうか。美しさに感動する心、大切ですよね。

5年生 スキー教室 NEW

2026.01.22

午前10現在、キューピットバレイスキー場は気温~5度、積雪250cm。大雪警報は解除され、風も穏やかでコンディションはいいようです。5年生の思いと願いが、見事に神様に通じました!

発酵食品と上越の関係について知ろう NEW

2026.01.22

<今日の献立>

<今日の献立>ゆでうどん 牛乳 発酵のまち上越のうどんスープ ゆかり和え さくさく魚

<一口メモ>

上越市はジメジメとした気候のため、発酵菌が育ちやすく、「発酵のまち上越」と言われるほど、様々な発酵食品があります。 また米や大豆が多く作られていることから、みそ、酒、酒かすなどの発酵食品もたくさん作られています。今日のうどんスープは、発酵食品のみそ、酒、酒粕が入っています。「発酵のまち上越」を、食べて感じましょう。

「発酵」といえば、5年生が取り組んだ「さかきん発酵鍋」が、今でも印象に残っています。5年生は、スキー教室でキューピットバレイスキー場に出かけていましたが、きっと給食のうどんスープを味わいたかったことでしょう。

「発酵」といえば、5年生が取り組んだ「さかきん発酵鍋」が、今でも印象に残っています。5年生は、スキー教室でキューピットバレイスキー場に出かけていましたが、きっと給食のうどんスープを味わいたかったことでしょう。給食のスープは、酒粕が入っていたので、よりまろやかで味に深みがありました。発酵鍋(スープ)と言っても、様々なおいしさがあるのですね。

3・4年生の様子から NEW

2026.01.21

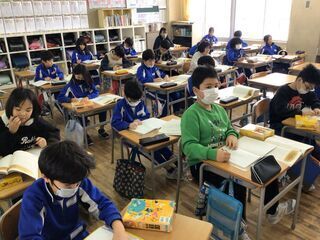

<3年生>

<3年生>2時間目は、国語の授業でした。説明文の「ありの行列」の学習です。子どもたちの教科書には、形式段落の番号が書き込まれています。今日は、文章全体を「はじめ・中・終わり」の大きく3つにに分けることが課題でした。文章をしっかりと読み、内容を理解しないと、どこで区切れるかは分かりません。どこで区切れるか、自分なりに理由も考えながら、じっくりと読んでいました。きっと、書かれている内容が、よく分かったことでしょう。

<4年生>

<4年生>5時間目は、ALTとの外国語の学習でした。先週、「チャンツ」で学んだ「What do you want?」を使い、ウエイターとお客さんになって、友達と英会話を楽しみました。お客さんは、ほしい果物を注文するようです。いちごのアイスクリームもありました。「How many?」でいくつほしいのかを答えたり、「Here you are」と続けたり、少しずつ英語でやりとりをすることにも慣れてきたようです。

いろいろな方法で味噌を味わおう NEW

2026.01.21

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 厚揚げと大豆の味噌ケチャップがらめ のりたく和え 鶏野菜味噌汁

<一口メモ>

今日の給食には、みそを使った料理が2つあります。主菜の「厚揚げと大豆のみそケチャップがらめ」と「鶏野菜みそ汁」です。みそはケチャップと合わせたり、鶏肉と合わせたりするとうま味がぐっとアップします。これはみそ、トマト、肉、それぞれに含まれるうま味同士が合わさって、よりおいしく感じられるようになるからです。いろいろな料理で使われるみそですが、他の食材との組み合わせによって変わる味の違いを味わってみましょう。

トマトケチャップと味噌の組み合わせは、意外?にもとてもよく合い、とてもおいしかったです。味噌とトマトでパスタソースにしたり、ピラフを作ったりしてもおいしそうですね。ぜひ、試してみたい組み合わせです。

トマトケチャップと味噌の組み合わせは、意外?にもとてもよく合い、とてもおいしかったです。味噌とトマトでパスタソースにしたり、ピラフを作ったりしてもおいしそうですね。ぜひ、試してみたい組み合わせです。今日の味噌汁は、煮干しが香り、味の決め手にもなっていました。調理員さん、今日もおいしい給食をありがとうございました。

6年生 スキー教室 NEW

2026.01.20

大瀁小学校では、3~6年生がキューピットバレイスキー場でのスキー教室を行っています。ちなみに、1・2年生は「国立妙高青少年自然の家」での、雪遊びを計画しています。今日は、全校の先頭を切って、6年生がスキー教室に出かけました。

大瀁小学校では、3~6年生がキューピットバレイスキー場でのスキー教室を行っています。ちなみに、1・2年生は「国立妙高青少年自然の家」での、雪遊びを計画しています。今日は、全校の先頭を切って、6年生がスキー教室に出かけました。大瀁小学校の周りの雪は、うっすら残っている程度ですが、やっぱりスキー場は違います。あいにく、雪が降り続く一日でしたが、160cmをこえるたっぷりの雪があり、絶好のゲレンデコンディションでした。

6班に分かれたグループには、それぞれインストラクターがついてくださり、子どもたちの技能に応じた丁寧な指導をしてくださいます。スキーが得意でない子どもも、もちろんいるのですが、午前の早い段階で、みんなリフトに乗ってゲレンデスキーを楽しみました。上手な子どもたちは、2回3回とどんどんリフトに乗り、滑りました。

6班に分かれたグループには、それぞれインストラクターがついてくださり、子どもたちの技能に応じた丁寧な指導をしてくださいます。スキーが得意でない子どもも、もちろんいるのですが、午前の早い段階で、みんなリフトに乗ってゲレンデスキーを楽しみました。上手な子どもたちは、2回3回とどんどんリフトに乗り、滑りました。

身近にスキー場があるのは、雪国の特権です。せっかく雪国で暮らしているのだから、雪のある楽しさを存分に味わってほしいです。子どもたちは、みるみる上手になり、ゲレンデを自由に滑り降りてくるようになりました。週末は、「スキーに行きたい。」とお願いする子どもも、きっといることでしょう。どんどん上達する子どもたちに、もっともっとスキーの楽しさを味わってほしいです。

身近にスキー場があるのは、雪国の特権です。せっかく雪国で暮らしているのだから、雪のある楽しさを存分に味わってほしいです。子どもたちは、みるみる上手になり、ゲレンデを自由に滑り降りてくるようになりました。週末は、「スキーに行きたい。」とお願いする子どもも、きっといることでしょう。どんどん上達する子どもたちに、もっともっとスキーの楽しさを味わってほしいです。

県教委広報誌「かけはし 68号」 NEW

2026.01.20

新潟県教育委員会の広報誌「かけはし」第68号です。

新潟県教育委員会の広報誌「かけはし」第68号です。QRコードを読み取って、ぜひご覧ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kyoiku/1191169877149.html

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kyoiku/1191169877149.html

はしを上手に使おう NEW

2026.01.19

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 ハンバーグラタン ポテトのコロコロソテー 鶏肉と大根のコンソメスープ

<一口メモ>

みなさんはしを上手に使っていますか?はしは、つまむ、はさむ、切る、くるむ、混ぜるなどいろいろな使い方ができる万能な道具です。今日の給食でも、はしでハンバーグを切る、角切りの野菜をつまむ、スープの食材をはさむなどの使い方ができます。食べ物を刺すのは正しい使い方ではありません。正しい使い方で料理を食べましょう。

食事中に、箸を食器の上に渡し置くことは、マナー違反です。ごちそうさま」の意味になるからだそうです。また、箸を上下さかさまにして使うのもマナー違反です。取り箸を使うのが正解です。箸を使って食べるのは、日本独特の文化です。将来、自分の子どもに正しい箸の使い方を教えることができるよう、今のうちに箸の持ち方やマナーを身に付けたいものですね。

食事中に、箸を食器の上に渡し置くことは、マナー違反です。ごちそうさま」の意味になるからだそうです。また、箸を上下さかさまにして使うのもマナー違反です。取り箸を使うのが正解です。箸を使って食べるのは、日本独特の文化です。将来、自分の子どもに正しい箸の使い方を教えることができるよう、今のうちに箸の持ち方やマナーを身に付けたいものですね。

1・2年生の様子から NEW

2026.01.19

<1年生>

<1年生>栄養教諭が、食育の授業を行っていました。来週は給食週間です。栄養教諭が、朝活動の時間も利用して、調理員さんの仕事を紹介しています。今日は、「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を、学んでいました。いつもの自分を振り返りながら、学んでいるようでした。きっと、明日からの給食のあいさつが変わるでしょう。おうちでの食事のあいさつも変わるといいですね。

<2年1組>

<2年1組>おおぞら班(全校縦割り班)での、大縄練習の振り返りをしていました。おおぞら班のメンバーのよい所を探し、「よいところ見つけビンゴ」の取組を行っているのです。班のメンバーの名前を覚えたり、一人一人のがんばりやよさを書いたりして、ビンゴカードを完成させる取組です。もう少しで、ビンゴが完成する子どももいました。もちろん、自分のがんばりも書いていました。

<2年2組>

<2年2組>係活動の、ポスターを書いていました。日にち係や黒板係など、クラスの友達が気持ちよく過ごすことができるよう、係活動を行っているのです。みんなの役に立つ仕事、みんなが喜んでくれる仕事をする経験は、とても大切ですよね。ポスターを書かないプレゼント係は、折り紙で熱心にプレゼントを作っていました。きっと、もらった人の喜んでいる顔を想像しながら作っていたことでしょう。

学習参観 NEW

2026.01.16

今日は、学習参観日。新学期が始まり、張り切って学習したり活動したりする子どもたちの様子を、参観していただきました。1~4年生は、通常の授業を参観していただきました。5・6年生は、親子で情報モラル学習会を行いました。来校していただいた保護者の皆様、ご多用の中ありがとうございました。

今日は、学習参観日。新学期が始まり、張り切って学習したり活動したりする子どもたちの様子を、参観していただきました。1~4年生は、通常の授業を参観していただきました。5・6年生は、親子で情報モラル学習会を行いました。来校していただいた保護者の皆様、ご多用の中ありがとうございました。<1年生>算数

三角形を組み合わせて、いろいろな形を作る学習でした。大きな三角形やハートマーク、ロケットまで作っていました。カニさんはさすがに難しかったようで、おうちの方にも手伝ってもらいながら完成させることができました。

<2年1組>音楽

<2年1組>音楽音楽室で、鍵盤ハーモニカの演奏をしていました。「子ぎつね」という曲です。「子ぎつね こんこん やまのなか~」という歌詞を見ると、皆さんもご存じなのではないでしょうか。ずいぶん上手に演奏できるようになりましたが、みんなで同じ速さで演奏するとなると、なかなかか難しいようです。完成した演奏を、おうちの方に聞いていただくことができたでしょうか。

<2年2組>国語

<2年2組>国語「詩」の学習です。たくさんある詩の本の中から、自分の好きな詩を選び、視写したようです。選んだ理由や、おすすめポイントなども、びっしりと書いてありました。挿絵を描いて、きれいに仕上げている子どももいました。友達同士で、おすすめの詩を紹介し合うのが楽しみです。

学習参観~その2~ NEW

2026.01.16

<3年生>図工

<3年生>図工図工室で、金づちでくぎを打つことに挑戦していました。初めて経験する、子どももたくさんいました。初めてだから…、危ないから…と言っていたら、いつまでたってもできません。やり方や道具の使い方を教え、何が危ないのかを教え、経験することで、子どもたちはどんどん吸収していきます。おうちの方からも一緒に活動していただき、ありがとうございました。

<4年生>国語

<4年生>国語ワークシートには「トマト」と書かれています。黒板には、子ども一人一人が書いた「ボール」「金属」「大谷しょうへい」などの言葉が掲示してあります。子どもに聞くと、「トマト」をキーワードにイメージマップを作り、「トマト」から一番遠くにある言葉を掲示したそうです。どのように、その言葉にたどり着いたのか、イメージマップで説明し、いろいろな考え方や感じ方に触れていました。

学習参観~その3~ NEW

2026.01.16

<5・6年生>情報モラル学習会

<5・6年生>情報モラル学習会上越市教育委員会 藤田指導主事を講師にお招きし、親子学習会を行いました。スマホやゲーム、SNSなどのメディアは、生活を便利で豊かにしてくれるツールです。子どもたちに、豊かで幸せな生活を送ってほしい。自分だけでなく、友達や周りの人も幸せになれるようにメディアと付き合ってほしい、という願いから学習会を行うことにしました。

現代の情報化社会の中、ノーメディアで生活することは考えられません。だから、メディアとどのように付き合っていくかが課題であり、その力を子どもたちに育んでいかなければなりません。子どもたちに、判断力と実践力を培っていくのは、家庭や学校など大人の役目です。親子で同じ情報を共有し、親子で一緒に考えてほしいと考え、学習参観日に親子学習会を計画しました。

現代の情報化社会の中、ノーメディアで生活することは考えられません。だから、メディアとどのように付き合っていくかが課題であり、その力を子どもたちに育んでいかなければなりません。子どもたちに、判断力と実践力を培っていくのは、家庭や学校など大人の役目です。親子で同じ情報を共有し、親子で一緒に考えてほしいと考え、学習参観日に親子学習会を計画しました。

藤田指導主事からは、「健全なメディア利用を目指し、使い方を自分でコントロールすることが大事」だと、お話がありました。また、利用の仕方を間違えると、自分の行為が犯罪につながったり、命を奪うことにもつながったりするという、具体的な事例も挙げていただきました。

藤田指導主事からは、「健全なメディア利用を目指し、使い方を自分でコントロールすることが大事」だと、お話がありました。また、利用の仕方を間違えると、自分の行為が犯罪につながったり、命を奪うことにもつながったりするという、具体的な事例も挙げていただきました。子どもたちは、学習会でどんなことを感じたでしょうか。保護者の皆様、学習会で感じたことを、子どもと話し合ってみてください。

ポテチー春巻きを味わおう NEW

2026.01.16

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 ポテチー春巻き もやしのナムル 春雨スープ

<一口メモ>

今日は調理員さん手作りの、ポテト(じゃがいも)とチーズが入った「ポテチー春巻き」です。春巻きの皮が破けないように1枚1枚丁寧に春巻きの皮をわけ、5種類の具材をまぜ、一つ一つ大きさが均等になるように分けて、形がきれいになるように巻いてくれました。大変な作業ですが、みなさんに美味しく食べてもらいたいと心をこめて作ってくれました。手作りならではの、パリパリした食感も楽しみながら味わっていただきましょう。

やっぱり手作りはいいですね。できたてで温かく、皮はパリパリサクサクとした食感でしたが、中のジャガイモはほくほくともっちりしていました。スーパーのお惣菜も食卓の味方ですが、「やっぱり手作りにかなうものはない!」と感じた、今日の給食でした。調理員さん、一つ一つ手間をかけて手作りしていただきありがとうございました。

やっぱり手作りはいいですね。できたてで温かく、皮はパリパリサクサクとした食感でしたが、中のジャガイモはほくほくともっちりしていました。スーパーのお惣菜も食卓の味方ですが、「やっぱり手作りにかなうものはない!」と感じた、今日の給食でした。調理員さん、一つ一つ手間をかけて手作りしていただきありがとうございました。

5・6年生の様子から NEW

2026.01.15

今日は、3時間目の授業を参観しました。

今日は、3時間目の授業を参観しました。<5年生>

「円周=直径×3.14」で求められることをもとに、いろいろな問題に取り組んでいました。直径が分かっていればすぐにわかるけど、半径が分かっている場合はどうすればよいか、頭を悩ませていました。「半径×2」が直径ですね。3.14のかけ算なので、筆算もなかなか面倒です。かけ算の筆算の復習にもなっていました。

<6年1組>

<6年1組>明治時代後期の、人々の生活を学んでいました。都市の人口が急増し、住宅は西洋化してきました。ガスや水道が使われるようになったのも、この時代です。女性の地位向上や差別をなくす運動など、現代社会につながる様々な動きのあった時代です。大人の皆さんは「平塚雷鳥」で学んだと思いますが、6年生の教科書には「平塚らいてう」と書かれてました。なんだか、おもしろいですね。

<6年2組>

<6年2組>道徳の学習で、情報モラルについて学んでいました。子どもたち一人一人が、チェックシートでスマホやゲームなどの使い方やモラルについて振り返っていました。スマホもゲームも、生活を便利で豊かにしてくれる道具ですが、使い方を間違えると…。友達を傷つけたり、犯罪に巻き込まれたり…。正しく知識を身に付け、自分で選択したり判断したりする力が求められます。明日の学習会で、さらに深く学んでほしいです。

減塩の日献立~香りで減塩しよう~ NEW

2026.01.15

<今日の献立>

<今日の献立>ごはん 牛乳 厚揚げとキャベツのうま辛いため ガーリックコーンポテト さつま揚げと野菜の味噌汁

<一口メモ>

今月の減塩の日献立のポイントは「香り」です。食べ物を食べた時のおいしさは、「しょっぱい」や「あまい」などの味だけでなく「香り」も関係しています。今日は「香味野菜」と呼ばれる香りのよい野菜を使った献立です。主菜は、しょうがとねぎで香り良く炒めています。ポテトはにんにくを絡めて焼きました。香りも味わいながらいただきましょう。

給食の時間、スペシャルゲストとして、給食に野菜を提供していただいている「野菜クラブ」さんと「ふぁーむ大地」さんをお招きしました。そして、子どもたちと一緒に新鮮、安全でおいしい食材で、調理員さんが作ってくださった給食を食べていただきました。給食委員会代表の子どもからは、感謝の言葉が述べられました。いつもよりおいしく、感謝の気持ちも膨らんだ、今日の給食でした。

給食の時間、スペシャルゲストとして、給食に野菜を提供していただいている「野菜クラブ」さんと「ふぁーむ大地」さんをお招きしました。そして、子どもたちと一緒に新鮮、安全でおいしい食材で、調理員さんが作ってくださった給食を食べていただきました。給食委員会代表の子どもからは、感謝の言葉が述べられました。いつもよりおいしく、感謝の気持ちも膨らんだ、今日の給食でした。